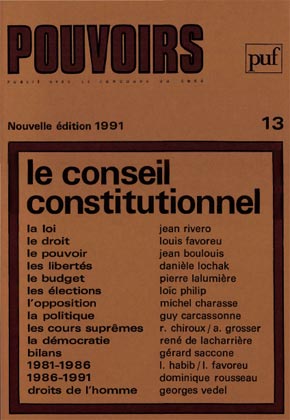

Le Conseil constitutionnel

« A vrai dire, l’histoire constitutionnelle de la France n’était pas dépourvue d’éléments comiques… Pourtant, la page la plus ridicule de cette histoire restait à écrire », estime ici René de Lacharrière. Jean Rivero souligne à l’opposé que le Conseil constitutionnel a permis de « parachever la construction en France de l’Etat de droit ». Louis Favoreu considère que le Conseil opère, par sa jurisprudence, la « réunification du droit public », sous l’égide du droit constitutionnel qui « conditionne désormais étroitement le droit administratif, les libertés publiques et les finances publiques », tandis qu’Alfred Grosser révèle sa timidité comparée à ses homologues américain ou allemand.

On pourrait multiplier ainsi les contrastes. Il est un point sur lequel, pourtant, tous semblent s’accorder : le rôle décisif joué aujourd’hui par une institution qui peut s’opposer au Parlement, donc à la majorité, donc au pouvoir. En matière d’association (1971), de juge unique (1975), fouille des véhicules (1977), vote plural des employeurs (1979), internement des étrangers (1980), nationalisations (1982), presse (1984), découpage, mode de scrutin (1985…), privatisations (1986), référendum (1987), droits sociaux des étrangers (1990), tout n’est plus possible. Et, au-delà de ces décisions spectaculaires, le Conseil contrôle aussi les élections ou la procédure budgétaire. L’analyse de ces domaines méconnus complète, avec tableaux, bibliographies et bilans, un dossier indispensable sur une des pièces

maîtresses de la Ve République.

Pouvoirs n°13 – avril 1980 // nouvelle édition juillet 1991 – 22

_ ISBN 2 13 044020 7 ISSN n° 0152 0768

Sommaire

Pierre AVRIL, Olivier DUHAMEL

Introduction

Jean RIVERO

Fin d’un absolutisme

Louis FAVOREU

L’apport du Conseil constitutionnel au droit public

Jean BOULOUIS

Le défenseur de l’Exécutif

Danièle LOCHAK

Le Conseil constitutionnel protecteur des libertés ?

Pierre LALUMIÈRE

Un domaine nouveau de l’intervention du Conseil constitutionnel : les dispositions constitutionnelles à caractère financier et budgétaire

Loïc PHILIP

Le Conseil constitutionnel juge électoral

Michel CHARASSE

Saisir le Conseil constitutionnel. La pratique du groupe socialiste de l’Assemblée nationale (1974-1979)

René CHIROUX

Faut-il réformer le Conseil ?

Alfred GROSSER

Cours constitutionnelles et valeurs de référence. A propos de décisions sur l’avortement

René de LACHARRIÈRE

Opinion dissidente

Gérard SACCONE

Bilans

Louis FAVOREU

Le Conseil constitutionnel et le Président de la République dans le cadre de l’alternance (1981-1986)

Dominique ROUSSEAU

Le Conseil constitutionnel (1986-1991). Vie de l’institution et politiques jurisprudentielles

Georges VEDEL